Torre del Reloj, Ateca

C. Cambra, 13, 50200 Ateca

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN ACTUAL: Catalogado

TIPO DE BIEN: Inmueble

CATEGORÍA: Religiosa

ESTILO ARQUITECTÓNICO: Mudéjar

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1560

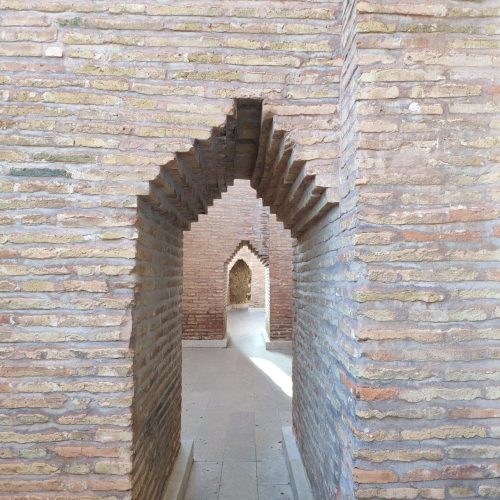

Fue construida en el año 1560 por el maestro Domingo y el morisco meçot para situar el reloj, siguiendo probablemente la influencia zaragozana de la Torre Nueva, que tenía el mismo fin. Es en 1561 cuando se dispuso el reloj, encargado en Zaragoza a Johan Escalante. La torre, de tradición mudéjar, consta de dos cuerpos y remate octogonal.

El cuerpo inferior se construyó en argamasa o mortero de yeso, presenta los paramentos lisos y está delimitado por una cornisa de ladrillo con vuelo; el cuerpo superior de ladrillo es también de planta cuadrada, pero de menores dimensiones; se organiza en dos pisos, el inferior contiene en una de sus caras el reloj, el resto están articulados mediante la disposición de vanos cegados de medio punto doblados.

Finalmente se levantan estos dos elementos, tambor y chapitel, trabajando en su elaboración los mismos profesionales anteriormente citados, además de un hijo de Mecot contratado como peón. A principios de 1561 se hacen los acabados con la colocación de los azulejos que, en número de 3400, cubrían el chapitel, más ocho medallas y una vidriera.

Casi finalizada la obra se decide sustituir el reloj antiguo, encargándose uno nuevo al maestro relojero Juan Escalante de Zaragoza. También en esta última fase se termina la confección y colocación de campana y campanilla. En 1723 el cuerpo inferior de mampostería tuvo que ser reforzado porque se desprendió una esquina con grave riesgo para todo el conjunto.

La torre se dispone en planta cuadrada, siendo el segundo cuerpo de gran interés y riqueza ornamental. El pase del cuerpo de mampostería al de ladrillo se realiza con una cornisa a base de ladrillo aplantillado.

El segundo cuerpo se divide a su vez en dos pisos. El primero alberga en uno de sus lados un gran reloj moderno de esfera blanca colocado en 2005, después de unos años en que el antiguo permaneció averiado. La antigua maquinaría, que se conserva junto con sus contrapesos como objeto de museo, data de 1854 cuando, debido a que la colocada en el siglo XVI ya no funcionaba y no era posible su reparación, el Ayuntamiento tuvo que plantearse su sustitución, puesto que éste era el único reloj público de la localidad.

Se acordó que las características del nuevo reloj fuesen similares a las del antiguo, con campanas para los cuartos y las horas, aprovechándose la grande y sustituyéndose la pequeña, que ya había sido cambiada en 1801. Se encargó su construcción a Francisco Echecoín, y en la contrata se dispuso un tiempo de garantía y la exigencia de un encargado de mantenimiento durante este período. El empleo se dio en 1855 a D. Pedro Ibarreta, Maestro de Primeras Letras, quien además se encargaba del mantenimiento de otro reloj que se puso en el Convento de Capuchinos, cobrando por ello la cantidad de 200 reales anuales y estando exento de alijamiento (de tropas) él y su hijo Vicente.

En cada uno de los otros lados de este segundo piso se disponen dos vanos doblados en arco de medio punto con antepecho ocupado por un óculo cegado. La decoración se realiza en ladrillo resaltado concretamente con bandas de esquinillas, que alternan su disposición en dientes de sierra y al tresbolillo. Una banda de estas últimas y otra de dentellones cerrados dan paso al piso superior.

El siguiente piso de este segundo cuerpo se divide en altura en tres partes mediante impostas a la altura de la mitad del vano y del arranque de los arcos. Los elementos decorativos de este piso se resuelven también con ladrillo en resalte a base de cruces rehundidas en la parte inferior, combinación de éstas con pequeñas bandas de esquinillas al tresbolillo en la central, y dos bandas de estas últimas en el superior, la primera combinando dos filas dobles en dientes de sierra con tres centrales al tresbolillo, y la superior dispuesta al tresbolillo. La cornisa de separación con el cuerpo superior se decoras con una banda de esquinillas al tresbolillo y una línea de ménsulas en forma de pirámide invertida.

Además, en las cuatro esquinas se disponen una serie de torrecillas de base cuadrada y terminación circular. En el centro de cada uno de los lados del tambor abre un pequeño óculo.

El chapitel es obra del siglo XVIII, cuando se sustituyó el primitivo que estaba cubierto por azulejos verdes por las actuales placas de pizarra.

Proyectos e intervenciones

Los proyectos e intervenciones y sus impulsores definen la historia de los edificios monumentales así como la percepción que se tiene de ellos.

El documento de descarga nos presenta el estado actual de los expedientes en curso de revisión que permitirá ir actualizando el conocimiento de cada uno de los edificios monumentales.

Declaraciones

Declaración, Siglo XXI

Por orden de 6 de septiembre de 2002, publicada en el BOA de 30 de septiembre de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo, se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.

Bibliografía

BLASCO SÁNCHEZ, JESÚS. Pasado y presente de la Muy Ilustre Villa de Ateca: historia, geografía, arqueología, Asociación para la Defensa del Patrimonio de Carenas ASPACAR, 2010. MILLÁN GIL, JULIÁN Y SANMIGUEL MATEO, AGUSTÍN (COORD.). Comarca de la Comunidad de Calatayud, Colección Territorio nº 20, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2005.

VV.AA. Comunidad de Calatayud y El Monasterio de Piedra, Colección RutasCai por Aragón nº 12, Zaragoza, 2004.

Anexos

Torre del Reloj

C. Cambra, 13.

50200 Ateca (Zaragoza)